Русяева Н.В., Кононенко И.В., Викулова О.К., Исаков М.А., Шестакова М.В., Мокрышева Н.Г. Характеристика основных типов MODY диабета по данным Федерального регистра сахарного диабета. Сахарный диабет. 2024;27(4):321-335. https://doi.org/10.14341/DM13100

Сахарный диабет (СД) «зрелого» типа у молодых или MODY (Maturity onset diabetes of the young) — это гетерогенная группа нарушений углеводного обмена, обусловленная гетерозиготными мутациями различных генов, ассоциированных с секрецией и/или действием инсулина, закладкой и развитием поджелудочной железы. Пациенты с MODY составляют как минимум 1–6,5% случаев СД у молодых людей

Вслед за развитием технологий молекулярно-генетических исследований (МГИ) в последние два десятилетия значительно возросло количество исследований, посвященных изучению MODY. Термин MODY был впервые использован в 1964 г., однако на тот момент были описаны лишь типичные признаки этого заболевания: молодой возраст дебюта, чувствительность к препаратам сульфонилмочевины (ПСМ), аутосомно-доминантный тип наследования. Лишь в 1992 г. Hattersley и соавт. была обнаружена связь MODY с мутацией гена глюкокиназы (GCK), затем была открыта связь «инсулинонезависимого» СД с мутациями генов транскрипционных факторов — ядерных факторов гепатоцитов 1а и 4а (HNF1a, HNF4a) и других генов. Последним был открыт APPL1-MODY (MODY14).

МГИ являются верифицирующим методом диагностики MODY, однако знание клинических особенностей заболевания необходимо для своевременного проведения данных исследований. Часто клиническая картина MODY расценивается как СД 1 типа (СД1) или СД 2 типа (СД2), что приводит к ошибкам в выборе сахароснижающей терапии (СТ).

Большая часть отечественных исследований посвящена изучению MODY у детей. Первое описание MODY в России принадлежит Институту детской эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»: были описаны 13 пациентов с подтвержденным диагнозом MODY2. Позже были описаны случаи MODY6 (2016 г.), MODY9 (2017 г.), MODY10 (2022 г.).

Так, в исследовании Кураевой Т.Л. и соавт. (2015 г.) с целью дифференциальной диагностики типа СД МГИ было проведено обследование 169 детей с нарушениями углеводного обмена. Выявлено 62 пациента с MODY2 (36,7%) и 18 пациентов (10,7%) с MODY3 (соотношение равно 3,4:1).

В исследовании Сечко Е.А. и соавт. при обследовании 121 ребенка у 18 был диагностирован MODY, наглядно показан наследственный характер заболевания — нарушения углеводного обмена у одного из родителей выявлены в 94,5% случаев.

Особый интерес представляет исследование Зубковой Н.А., которое включало 312 пациентов в возрасте от 3 мес до 25 лет и 93 родственников без аутоантител к антигенам бета-клеток и с сохранной секрецией инсулина. У 178 (57,1%) пробандов выявлены мутации в генах-кандидатах MODY (в генах GCK — 41,4%, HNF1A — 6,1%, HNF4A — 2,9%).

Манифестация MODY, как правило, наблюдается в детском и подростковом возрасте, что требует проведения дифференциальной диагностики с СД1. Многолетний опыт диагностики и лечения MODY у детей накоплен благодаря реализации программы «Альфа-Эндо». Отсутствие симптомов острой декомпенсации углеводного обмена, отягощенный семейный анамнез, отсутствие антител к антигенам бета-клетки позволяет предположить у ребенка MODY и направить на МГИ. Кроме того, некоторые мутации генов ABCC8, KCNJ11, HNF4A, а по некоторым данным и HNF1A характеризуются неонатальной гиперинсулинемической гипогликемией и в дальнейшем могут приводить к развитию MODY.

Полномасштабных исследований MODY у взрослых пациентов не так много. В 2017 г. Овсянниковой А.К. и соавт. проведено исследование 20 пациентов с клиническим диагнозом MODY, среди них выявлено 11 случаев MODY2, 2 случая MODY3, 1 случай MODY8 и 2 случая MODY12. В исследовании тех же авторов у 85 пациентов с фенотипом MODY2 диагноз был верифицирован с помощью МГИ лишь у 25 (29,4%).

Хотя мутация, приводящая к нарушению углеводного обмена, наблюдается с рождения, диагностика СД (или преддиабета) происходит значительно позднее, иногда даже после 18 лет. Настороженность взрослых эндокринологов в отношении MODY гораздо ниже. Часто у взрослых родителей МГИ проводятся уже после подтверждения диагноза у ребенка. Переход ребенка из-под наблюдения детского эндокринолога во взрослую поликлинику в реальной клинической практике вызывает множество вопросов. Особого внимания заслуживают исследования, посвященные впервые диагностированным случаям MODY во время беременности.

Федеральный регистр сахарного диабета (ФРСД) представляет собой уникальную базу данных о пациентах с СД, которые состоят на диспансерном учете в 87 регионах России, и содержит сведения, важные для оценки эпидемиологии, мониторирования лечения и развития осложнений СД. Численность пациентов с СД в ФРСД на 01.01.2023 г. составляет 4 962 762 человека (3,31% населения РФ). Из них 5,6% — это пациенты с СД1, 92,3% — пациенты с СД2, 2,1% — с другими типами СД. Пациенты с MODY относятся к последней группе пациентов. Для их классификации в ФРСД имеется 4 рубрики: «MODY1», «MODY2», «MODY3», «прочие MODY». ФРСД позволяет не только провести одномоментный анализ пациентов с СД типа MODY, но и проследить динамику течения заболевания, оценить эффективность проводимой терапии и характер осложнений.

Цель исследования

Провести анализ клинических особенностей дебюта СД, состояния углеводного обмена, распространенности осложнений и структуры СТ у пациентов с основными типами MODY на основании данных ФРСД.

Результаты

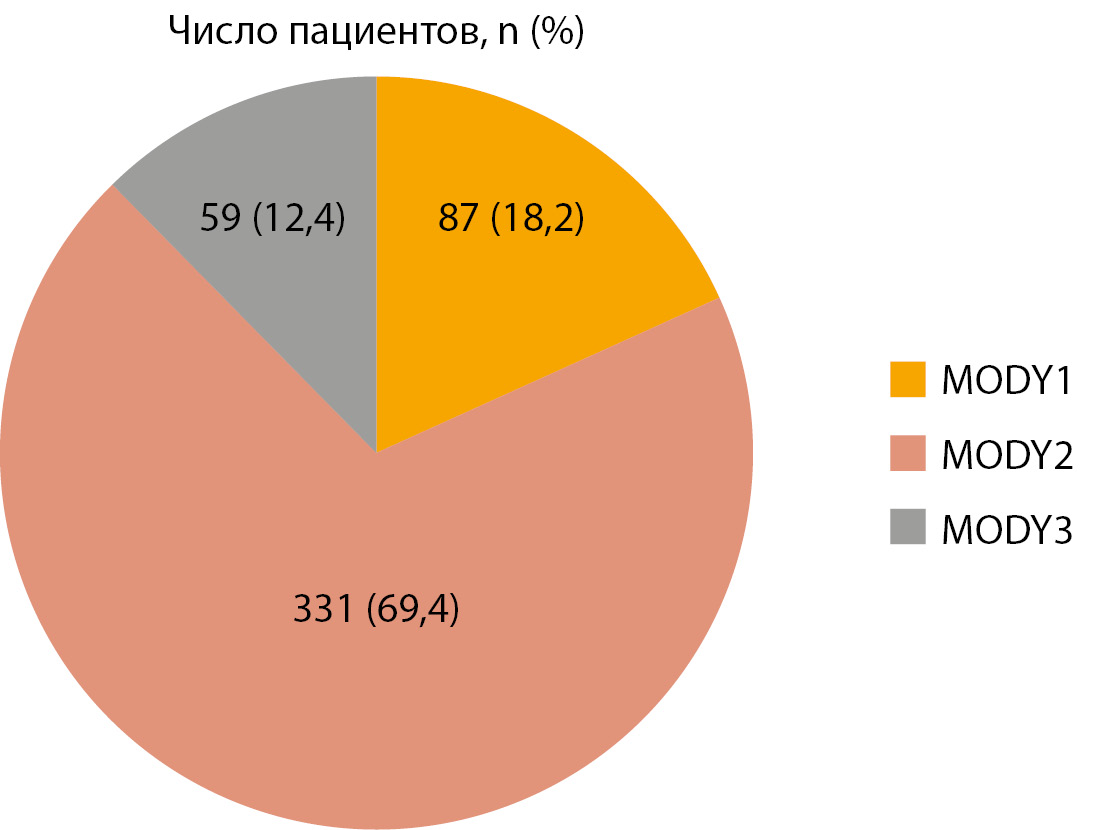

Общее число пациентов, включенных в исследование, составило 640 человек. Из них у 163 человек тип MODY не был указан (25,5% всей выборки). Среди пациентов с уточненным типом СД наибольшую группу составили пациенты с MODY2 (мутация в гене глюкокиназы) — 69,4% (331 человек). Пациенты с MODY1 (мутация в гене HNF4A) составили 18,2% (87 человек) и MODY3 (мутация в гене HNF1A) — 12,4% (n=59 человек) (рис. 2). Длительность наблюдения 6 [ 3; 9] лет.

Основные характеристики групп суммированы в табл. 1.

На момент исследования 266 пациентов (41,6%) имели возраст младше 18 лет, 228 человек (35,6%) — от 18 до 30 лет, и 146 человек (22,8%) были старше 30 лет.

Диагноз «СД» установлен в возрасте до 18 лет у 71,4% всех случаев MODY, у 28,6% — в возрасте ≥18 лет. Выявлены статистически значимые различия по возрасту дебюта СД между группами. При MODY2 диагноз «СД» был установлен в возрасте до 18 лет у 85,2%, в группе пациентов с MODY3 — у 67,2% (у 32,2% диагноз «СД» был установлен после 18 лет, медиана в этой группе 33 [ 21; 50]), при MODY1 — у 47,1% (у 52,9% пациентов диагноз был поставлен в возрасте старше 18 лет, в среднем — 34 [ 27; 51] года). При этом в группе MODY3 число пациентов женского пола превышало число пациентов мужского пола более, чем в 2 раза (71,2 vs 28,8%).

Различий по ИМТ у взрослых пациентов при межгрупповом анализе не выявлено.

Сведения о родственниках с СД указаны лишь у 9 пациентов, о беременности — у 7 из 314 женщин с MODY.

Пациенты с MODY2 имели более низкий уровень HbA1c, чем пациенты с MODY1 и 3 (p<0,05). Причем эти различия наблюдались как в группе пациентов, у которых нарушения углеводного обмена были выявлены в детском возрасте, так и при диагностике заболевания у взрослых. Показатели креатинина, расчетной скорости клубочковой фильтрации (рСКФ) и мочевой кислоты в группах не различались.

Лечение

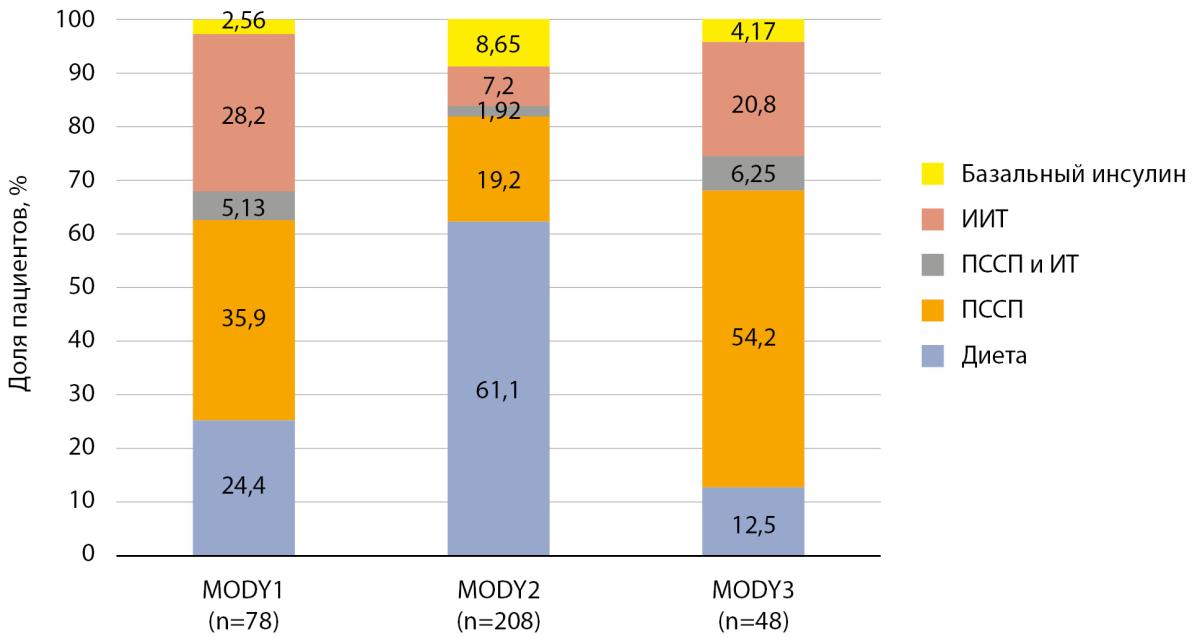

Структура СТ у пациентов с основными типами MODY представлена на рис. 3, 4.

В группе MODY1 различные пероральные сахароснижающие препараты (ПССП) получали 35,9% пациентов (25,6% бигуаниды, 14,1% — ПСМ), 35,9% — инсулинотерапию (ИТ) (28,2 — интенсифицированную инсулинотерапию (ИИТ), 5,3% — ИТ в комбинации с ПССП и 2,56% — базальный инсулин) и 24,4% только соблюдали диету.

3 из 5 пациентов (60,1%) с MODY2 не получали медикаментозного лечения и находились на диетотерапии. Однако почти 40% получали какие-либо ПССП или инсулин (19,2 — ПССП и 17,81% различные схемы инсулинотерапии).

В группе пациентов с MODY3 различные ПССП получали 54,2% (при этом 45,8% — ПСМ), ИТ — 31,2% (ИИТ — 20,8%), только соблюдали диету — 12,5%.

Наибольшая частота назначения инсулина, в том числе ИИТ, наблюдалась в группах MODY1 и 3 (35,9 и 31,2%), в то время как в группе MODY2 ИТ получали значимо меньше пациентов (17,8%, p<0,001). По частоте назначения базального инсулина в комбинации с ПССП различий между группами не обнаружено. В группах MODY1, 2 и 3 медиана сроков назначения ИТ не различалась и составляла 0 [ 0; 2], 1 [ 0; 6] и 1 [ 0; 3] лет соответственно. Ассоциации между сроками назначения ИТ и возрастом дебюта (младше 18 лет или от 18 лет и выше) также не выявлено.

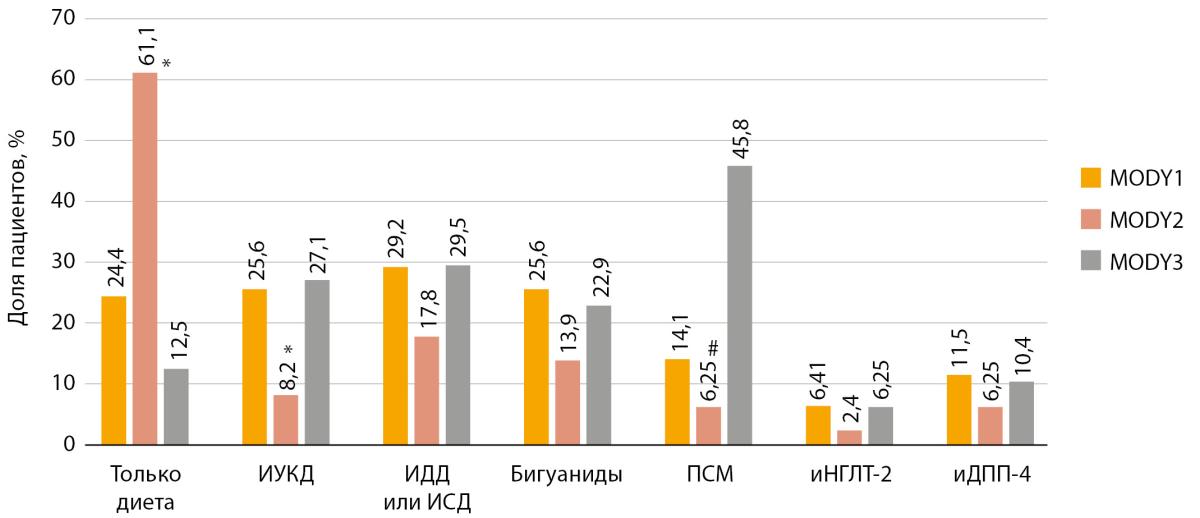

Анализ частоты назначения разных сахароснижающих препаратов при разных типах MODY представлен на рис. 4.

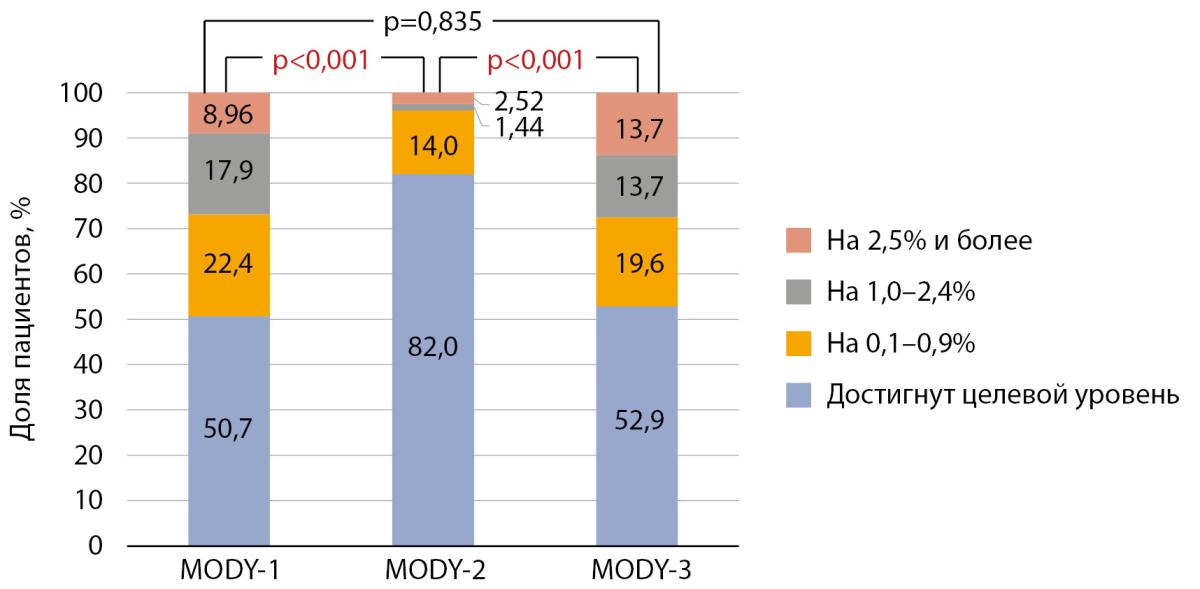

Целевой уровень HbA1c был достигнут у большинства пациентов с MODY2 — 82%, и лишь у половины пациентов с MODY1 и 3 (рис. 5). У 26,9% пациентов с MODY1 и у 27,4% c MODY3 уровень HbA1c превышал целевой более чем на 1%.

В группе MODY2 у пациентов на диетотерапии уровень HbA1c в среднем был на 0,4% ниже, чем в группе пациентов, получающих медикаментозное лечение (6,2 vs 6,6% p=0,015).

У пациентов, получающих ИТ, в группе MODY2 длительность заболевания оказалась больше, чем у пациентов без ИТ (9,53 vs 6,1 лет, p=0,003), в то время как у пациентов с MODY1 и 3 такой связи не было (табл. 2). У пациентов с MODY1 и 3, получающих ИТ, наблюдался более высокий уровень HbA1c. В целом при анализе всей выборки осложнения СД более часто наблюдались у пациентов, получающих инсулин, однако, учитывая недостаточное количество данных, сравнительный анализ в зависимости от типа MODY не проведен.

Осложнения и сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания

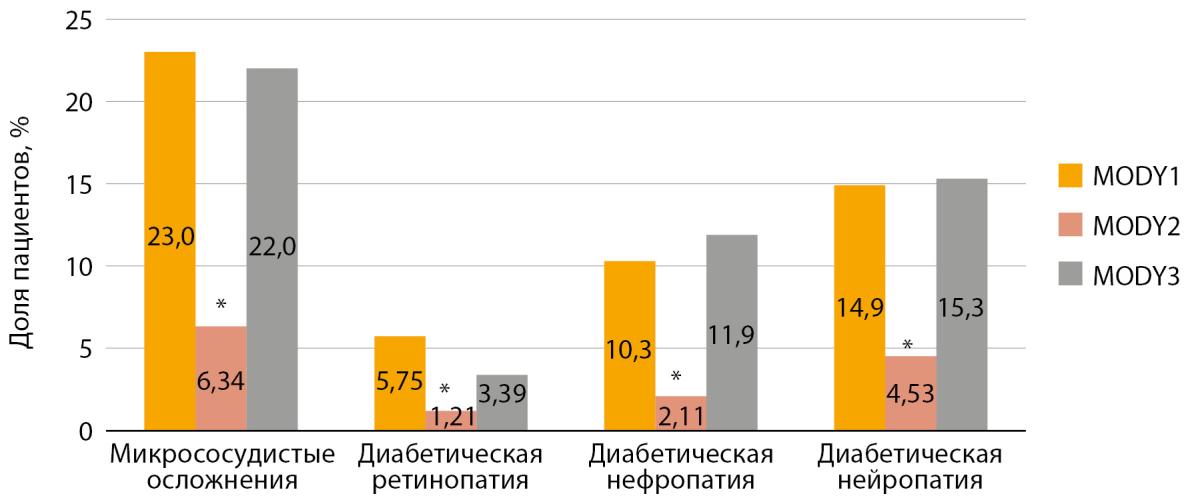

Только 14,2% анкет регистра содержали сведения о наличии микрососудистых осложнений (в том числе без уточнения их характера).

Выявлены статистически значимые различия по частоте микрососудистых осложнений между разными типами MODY (p<0,001).

При post-hoc анализе пациенты с MODY1 и MODY3 не различались по общему количеству микрососудистых осложнений (23,0 и 22,0% пациентов соответственно) (рис. 6). В группе MODY2, как и следовало ожидать, наблюдалась наименьшая частота микрососудистых осложнений (6,34% пациентов, p<0,05).

Частота диабетической ретинопатии (ДР), диабетической нефропатии (ДН) и диабетической дистальной полинейропатии (ДПН) в группах MODY1 и MODY3 оказалась одинаковой (p>0,05). У пациентов с MODY1 и 3 ДР наблюдались у 5,75 и 3,39% пациентов, ДН — у 10,3 и 11,9% пациентов, ДПН — у 14,9% и 15,3% пациентов соответственно. MODY2 характеризуется меньшей частотой осложнений (p<0,05).

Был проведен анализ взаимосвязи между наличием осложнений и возрастом диагностики СД и длительностью заболевания. В общей выборке у пациентов с осложнениями возраст диагностики СД был выше, чем у пациентов без осложнений. Так, у пациентов с ДР, ДН и ДПН СД был диагностирован в 27 лет [ 9,5; 32], в 28,5 года [ 14; 33,5] и в 19,5 года [ 12; 32] соответственно, тогда как у пациентов без этих осложнений СД был диагностирован в 13 лет [ 7; 18,5], в 12 лет [ 7; 18] и в 12 лет [ 7; 18] соответственно (p<0,05). Однако при анализе каждого отдельного типа MODY данная закономерность прослеживалась лишь в отношении ДН, в группах MODY1 и 2. ДР была связана с большей длительностью заболевания (8,5 года [ 4,5; 19,5] vs 6 лет [ 3; 9], p=0,002).

Острые осложнения СД (гипогликемическая, гиперосмолярная кома, разные степени кетоацидоза, лактатацидоз) встречались в единичных случаях.

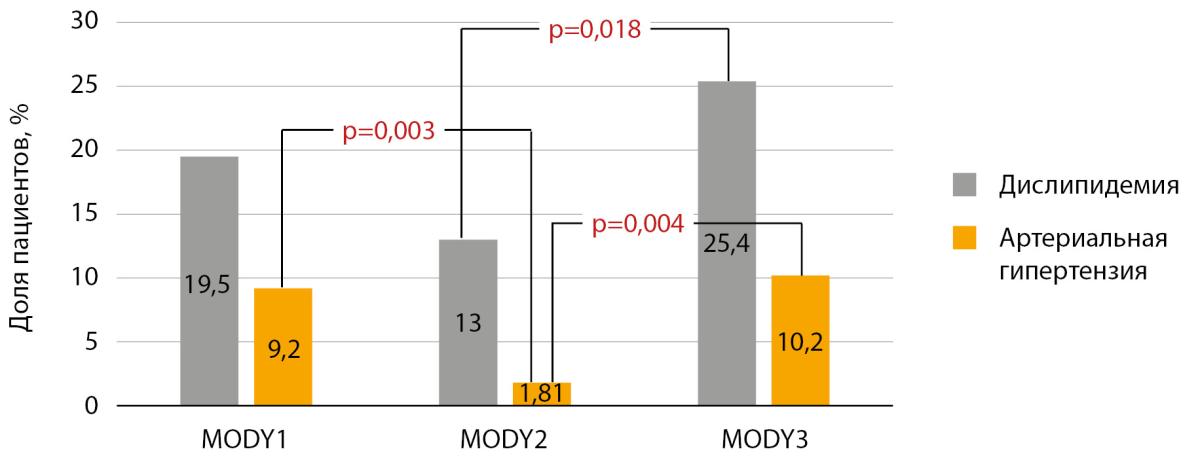

У пациентов с MODY1 и 3 по сравнению с MODY2 почти в 2 раза чаще встречалась дислипидемия, и в 5,6 раза чаще — артериальная гипертензия (р<0,05, однако р-критерий не достигал порога статистической значимости с учетом поправки Бонферрони) (рис. 7).

Синдром диабетической стопы, макроангиопатии в целом, ишемическая болезнь сердца, в том числе острый инфаркт миокарда, атеросклероз, хроническая сердечная недостаточность были указаны в анкетах пациентов в единичных случаях (не более трех пациентов во всей выборке).

Рисунок 2. Распределение пациентов с уточненным типом MODY в базе данных Федерального регистра сахарного диабета.

Таблица 1. Основные клинические характеристики пациентов с MODY1, MODY2 и MODY3 по данным Федерального регистра сахарного диабета

|

|

Вся выборка (n=640) |

MODY1 (n=87) |

MODY2 (n=331) |

MODY3 (n=59) |

p-значение |

|

Дети/взрослые |

344/296 (53,8/46,3) |

29/58 (33/67) |

229/102 (69,2/30,8) |

22/37 (37/63) |

- |

|

Возраст на момент исследования, лет |

19 [ 13; 28] |

26 [ 18; 44] |

15 [ 10; 21] |

20 [ 17; 27] |

<0,001 p1-2=<0,001 p1-3=0,040 p2-3=<0,001 |

|

Число пациентов в возрасте <18 лет и ≥18 лет на момент постановки диагноза «СД», n (%) |

457/183 (71,4/28,6) |

41/46 (47,1/52,9) |

282/49 (85,2/14,8) |

40/19 (67,8/32,2) |

<0,001 p1-2=<0,001 p1-3=0,018 p2-3=0,003 |

|

Возраст на момент постановки диагноза «СД», лет |

13 [ 7; 19] |

19 [ 13; 36] |

10 [ 5; 15] |

14 [ 11; 21] |

<0,001 p1-2=<0,001 p1-3=0,026 p2-3=<0,001 |

|

Возраст диагностики СД у пациентов с дебютом СД<18 лет, лет |

10 [ 5; 13] |

12 [ 9; 14] |

8 [ 4; 13] |

12 [ 9,5; 14] |

<0,001 p1-2=0,001 p1-3=0,789 p2-3=<0,001 |

|

Возраст диагностики СД у пациентов с дебютом СД≥18 лет, лет |

32 [ 24; 43] |

34 [ 27; 51] |

32 [ 24; 40] |

33 [ 21; 50] |

0,232 |

|

Длительность наблюдения, лет |

6 [ 3; 9] |

6 [ 4;10] |

6 [ 3; 8] |

7 [ 4; 10] |

0,109 |

|

Пол, М/Ж, n (%) |

326/314 (50,9/49,1) |

42/45 (48,3/51,7) |

186/145 (56,2/43,8) |

17/42 (28,8/71,2) |

<0,001 p1-2=0,226 p1-3=0,025 p2-3=<0,001 |

|

ИМТ 1, кг/м2 |

22,7 [ 20,3; 26,6] |

23,7 [ 20,5; 26,8] |

21,4 [ 20,1; 25,3] |

23,4 [ 21,5; 28,7] |

<0,001 p1-2=0,150 p1-3=0,687 p2-3=0,077 |

|

Лабораторные показатели |

|||||

|

HbA1c (n=522), % |

6,4 [ 6; 6,9] |

6,9 [ 6,2; 7,9] |

6,3 |

6,6 |

<0,001 p1-2=0,001 p1-3=0,494 p2-3=<0,001 |

|

Креатинин (n=323), мкмоль/л |

65 [ 54; 78] |

67,1 [ 59,5; 87] |

64,1 [ 54; 77] |

66 [ 54; 79] |

0,675 |

|

Расчетная СКФ2, мл/мин/1,73м2 |

99,5 [ 82,5; 117] |

102 [ 71,4; 116] |

96,0 [ 79,9; 120] |

103 [ 84,2; 116] |

0,514 |

|

Общий холестерин (n=340), ммоль/л |

4,3 [ 3,7; 4,9] |

4,3 [ 3,8; 5,6] |

4,2 [ 3,6; 4,8] |

4,5 [ 4; 5,05] |

0,069 |

|

ЛПВП (n=142), ммоль/л |

1,4 [ 1,2; 1,8] |

1,4 [ 1,2; 1,9] |

1,5 [ 1,1; 1,8] |

1,45 [ 1,3; 1,8] |

0,810 |

|

ЛПНП (n=156), ммоль/л |

2,3 [ 1,9; 2,9] |

2,8 [ 2,1; 3,5] |

2,2 [ 1,9; 2,73] |

2,2 [ 1,7; 2,8] |

0,092 |

|

Триглицериды (n=205), ммоль/л |

0,9 [ 0,6; 1,2] |

1 [ 0,85; 1,3] |

0,8 [ 0,6; 1] |

1 [ 0,6; 1,2] |

0,023 |

|

Мочевая кислота (n=43), мкмоль/л |

238 [ 205; 272] |

243 [ 227; 356] |

248 [ 223; 308] |

228 [ 181; 275] |

0,846 |

Примечание. Здесь и далее количественные данные представлены в виде медианы и межквартильного интервала — Me [Q1; Q3], качественные данные представлены в виде абсолютного и относительного значения n (%). Пороговый уровень p при межгрупповом сравнении, учитывая поправку Бонферрони, составил 0,0016.

СД — сахарный диабет; М/Ж — мужчины/женщины; ИМТ — индекс массы тела; HbA1c — гликированный гемоглобин; СКФ — скорость клубочковой фильтрации; ЛПВП — липопротеиды высокой плотности; ЛПНП — липопротеиды низкой плотности.

1 ИМТ рассчитывался только для пациентов в возрасте 18 лет и старше на момент заполнения анкеты.

2 СКФ рассчитывалась по формуле Шварца для пациентов младше 18 лет на момент заполнения анкеты и по формуле CKD-EPI — для пациентов от 18 лет.

Рисунок 3. Сахароснижающая терапия у пациентов с MODY1, 2 и 3 по данным Федерального регистра сахарного диабета. На графике не отображены пациенты, получающие только болюсный инсулин (по 1 пациенту в каждой группе), пациенты на помповой инсулинотерапии (2 пациента в группе MODY1), получающие смешанные препараты инсулина (3 пациента в группе MODY2).

Примечание. ИИТ — интенсифицированная инсулинотерапия с/без сахароснижающих препаратов других классов; ПССП — пероральные сахароснижающие препараты; ИТ — инсулинотерапия.

Рисунок 4. Частота назначения различных классов сахароснижающих препаратов у пациентов с MODY1, 2 и 3 по данным Федерального регистра сахарного диабета.

Примечание. ИУКД — инсулин ультракороткого действия; ИДД — инсулин длительного действия; ИСД — инсулин средней продолжительности действия; ПСМ — препараты сульфонилмочевины; иНГЛТ-2 — ингибиторы натрий-глюкозного контранспортера 2 типа; иДПП-4 — ингибиторы дипептидилпептидазы 4.

* — статистически значимые различия с другими группами (p<0,001).

# — статистически значимые различия между всеми группами (p<0,001).

Таблица 2. Длительность заболевания, уровень гликированного гемоглобина и наличие осложнений у пациентов с MODY1, 2 и 3, получающих и не получающих инсулинотерапию

|

|

Пациенты на инсулинотерапии |

Пациенты, не получающие инсулин |

p-значение |

|

Длительность заболевания, лет |

|||

|

Вся выборка |

7 [ 4; 11] |

6 [ 4; 8] |

0,003 |

|

MODY1 |

7 [ 4,5; 11] |

5 [ 4; 8] |

0,098 |

|

MODY2 |

7 [ 5; 12] |

6 [ 3; 8] |

0,003 |

|

MODY3 |

7 [ 4; 10] |

6,0 [ 4; 9] |

0,9413 |

|

Уровень HbA1c, % |

|||

|

Вся выборка |

7,0 [ 6,3; 7,9] |

6,3 [ 6,0; 6,8] |

<0,001 |

|

MODY1 |

7,3 [ 6,8; 8,4] |

6,65 [ 6,2; 7,1] |

0,048 |

|

MODY2 |

6,5 [ 6,0; 6,8] |

6,3 [ 6,0; 6,6] |

0,263 |

|

MODY3 |

7,45 [ 6,5; 9,6] |

6,4 [ 5,9; 6,9] |

0,001 |

|

Наличие осложнений, n (%1) |

|||

|

Вся выборка |

52 (34,7) |

39 (7,96) |

<0,001 |

Примечание. P0=0,05/3=0,017 (поправка Бонферрони); HbA1c — гликированный гемоглобин.

1 Доли (%) указаны из расчета на количество пациентов на инсулинотерапии и без инсулинотерапии в разных группах.

Рисунок 5. Степень превышения целевого уровня гликированного гемоглобина в группах.

Рисунок 6. Доля пациентов с микрососудистыми осложнениями (диабетической ретинопатией, диабетической нефропатией, диабетической нейропатией) сахарного диабета в группах с разными типами MODY.

Примечание. * — статистические значимые различия с другими двумя группами.

Рисунок 7. Доля пациентов с дислипидемией и артериальной гипертензией в группах.

Заключение

Результаты нашего исследования уникальны, так как получены на основе наиболее масштабной и подробной базы данных пациентов с MODY в России. Данные ФРСД позволили проанализировать распространенность, особенности течения и осложнения основных типов MODY, а также характер и эффективность сахароснижающей терапии в реальной клинической практике. Полученные данные отражают отсутствие единых подходов в лечении основных типов MODY, наличие в ряде случаев необоснованной ИТ, что наряду с ожидаемым увеличением количества пациентов с MODY указывает на необходимость разработки клинических рекомендаций по ведению данных пациентов.